批判莫言很重要,但更重要的是清算诞生「莫言文学」的时代

针对莫言作品的剖析我之前已详细写过,其实回溯莫言文学生涯的起步、发展、开花、结果,一个回避不掉的事实是:并不是莫言自己推动了什么、改变了什么、塑造了什么,而是莫言所处的时代诞生了莫言,以及那一堆污构新民主主义革命史与新中国建设史的“文学作品”——

1986年《透明的萝卜》,1988年《红高粱家族》,1989年《十三步》,1993年《酒国》,1995年《白狗秋千架》,1995年《食草家族》,1996年《丰乳肥臀》,1998年《会唱歌的墙》……

一切始于80年代,一切育于80年代。

如果说莫言文学的政治内涵是在于否定一段革命的历程,那么80年代一夜之间所谓“万物春来”其席卷社会的合法性,本就是建立在「否定」的基础上。

因而诞生莫言,又有什么奇怪呢。

1

1978年11月,《人民日报》发表了一篇特约评论员文章《完整准确地理解党的知识分子政策》,这篇文章是根据一位大人物在中组部落实干部政策座谈会上的讲话写的。

他在这次讲话中系统地谈到了党对知识分子的问题,谈到“团结、教育、改造”方针形成的历史原因,谈到知识分子经历的历史变化,最后说明:

知识分子已经成为工人阶级的一部分,团结、教育、改造的方针已经不再适用于新情况下的知识分子,而应该采取‘信任、依靠、放手使用’的方针。

那篇文章的结尾引用了辛弃疾《汉宫春·立春日》中的个别句子形容当时局势,但他觉得不够完整,因此即兴现场发挥,将这首词重新编排组合,以新词来道形势。

辛弃疾的名作《汉宫春·立春日》原词是:

春已归来,看美人头上,袅袅春幡。无端风雨,未肯收尽余寒。年时燕子,料今宵、梦到西园。浑未办、黄柑荐酒,更传青韭堆盘?却笑东风从此,便薰梅染柳,更没些闲。闲时又来镜里,转变朱颜。清愁不断,问何人、会解连环?生怕见、花开花落,朝来塞雁先还。

而八百年后,这位并非诗人的大人物将辛弃疾的原词改编,其意境、格调“焕然一新”:

春已归来,东风从此,染柳薰梅。年时燕子,料今宵、梦到西园。无端风雨,未肯收尽余寒。欲问清愁客,何时学会解连环?

第二句是“东风从此,染柳薰梅”,他随即解释道:

春天回来以后,东风吹得柳树绿油油的,吹得梅花开放起来,香香地扑鼻,东风从此把祖国的山河好好地打扮起来。

春天到来以前,料想那个经历了风风雨雨的燕子,在立春这天晚上,连做梦都梦到百花盛开的园林里去了。我们在座的同志,也是经过多少风雨的燕子啊,我们这些同人民、同党共命运同患难的时代的燕子,在立春那天,做梦也梦到我们国家的‘四化’建设,进入一个社会主义强国的境界里面去了。

第一句是“无端风雨,未肯收尽余寒”,他解读:

引到我们的形势上面来说就是,现在还有消极因素干扰着我们,这也是一种无端风雨,一种干扰破坏的因素。‘未肯收尽余寒’,即还有‘XX帮’的余毒,也就是邓副主席讲的‘XX帮’在组织上、思想上的残余,余毒也是一种余寒嘛。

我们还要继续克服干扰四化建设的消极因素,如ji左思潮之类。

但是这位大人物则不同,他从君王后解连环的故事隐喻所谓“打破教条束缚,推进改革开放”,他说:

我们解连环的办法很多,君王后的魄力是值得学习的,方法不一定好,不一定都用砸的办法,要因事而异,实事求是。辛幼安是爱国诗人,因为有余寒,有些信心不足了,他发出感慨:‘清愁不断,问何人会解连环?’君王后已经学会解连环,就是把它砸开嘛!辛幼安为什么还要问,何人会解连环呢?我们绝大多数同志,没有什么‘清愁不断’。我不知在座的同志对国家的形势,有没有清愁不断、忧心忡忡的人,我看,可能有。全国可能有一点,也不会太多。

所以他把辛词改为“欲问清愁客,何时学会解连环?”认为这么一改就“把忧虑解除了,解放掉了”……

莫言公开发表作品是在80年代中叶,而那正是一个巨大转折的节点。

1985年,刘宾雁在《开拓》创刊号上发表了报告文学《第二种忠诚》,同年在《文汇月刊》上发表了著名的《我的日记》,算是拉开了伤痕文学的序幕。

同年,钱理群、陈平原、黄子平三人合作出品的论文《论“二十世纪中国文学”》被发表。随后,他们围绕这一问题又进行了六次对谈,并在《读书》杂志上连刊。

最后,结集成册:《二十世纪中国文学三人谈》。出版社是人民文学出版社,出版时间则为1988年。

1988这一年,《红旗》杂志宣告休刊,某部纪录片粉墨登台,一切都在呼应着。

同在这一年,王晓明与陈思和在《上海文论》上主持了“重写文学史”专栏,提出:

要重新研究、评估中国新文学重要作家、作品和文学思潮、现象……冲击那些似乎已成定论的文学史结论。

从1988年第四期一直持续到1989年第六期,一年半的时间里,该专栏发表了一大批带有强烈“重写”色彩的论文。

一切都要“重写”,仿佛一切都要重来。

饭要重新吃一遍,书要重新念一遍,衣服也要重新穿一遍。

气宇轩昂,进入90年代。

90年代是一个什么样的文学景象?无论是马克斯·韦伯鼓吹的“学术作为一种职业”被突然传播, 还是陈寅恪被推崇为“文化英雄”,都昭示了一种以学者自持立场为政治本位的新社会认同方式。

用许多人喜欢说的一句话就是:

从80年代末之后,知识分子与国家宣布了分手。

进入“春天”之后,想成为一个知识分子,已然不需要像80年代之前那般会造桥修路、通渠灌溉、医治百病,更不需要去过问什么核弹卫星、潜艇大炮——你只需要会摆弄摆弄笔头子、扯几句淫语再高亢地呻吟,你就是知识分子了。

正是在此时,出现了一本叫做《再解读》的书,它生动地反映了那一时期的某种氛围,一种强烈对峙的氛围:

① 40-70年代文学与所谓“新时期文学”的对峙;② 五四文学与所谓“大众文学”的对峙。

争锋最激烈时,一度被理解为“现代”与“传统”的对峙、“文学”与“政治”的对峙、“文明”与“愚昧”的对峙。

拿笔杆子的人们,不论水平如何,终于宣示了和过往的决裂、也是同底层群众的决裂。

就像席卷90年代的一部小说《人啊,人》后记中的一段话:

我走出角色,发现了自己。原来,我是一个有血有肉、有爱有憎,有七情六欲和思维能力的人。我应该有自己的人的价值,而不应该被贬抑为或自甘堕落为‘驯服的工具’。

这部分文人,后被称为“HS一代”。

90年代中后期,随着文学创作中的“欲望化”叙事逐渐成为新风尚,文人们开始迫切追求利用人体器官、失序伦理、泄淫纵情来表现自己的卓尔不群。

一夜之间,本是个个自称文学家的人,通通成了生物老师,是文明的象征、开化的代表。

“躯体语言”书写和“下半身”写作在90年代末的兴起,使得一部分人关于人性的解读,走向了一种极端。

《2000年中国新诗年鉴》曾刊载一奇文《下半身写作及反对上半身》,宣称:

我们的身体在很大程度上已经被传统、文化、知识等外在之物异化了,污染了,已经不纯粹了。太多的人,他们没有肉体,只有一具绵软的文化躯体,他们没有作为动物性存在的下半身,只有一具可怜的叫做‘人’的东西的上半身。

我们只要下半身,它真实、具体、可把握、有意思、野蛮、性感、无遮拦。

只有肉体本身,只有下半身,才能给予诗歌乃至所有艺术以第一次的推动。这种推动是惟一的、最后的、永远崭新的、不会重复和陈旧的。因为它干脆回到了本质。

这是21实际中国民间文学的‘启蒙宣言’!

一年后,谢有顺在《花城》杂志中发表的文章《文学身体学》,则表达的更加赤裸裸:

‘文革’结束,如果仅仅只是结束阶级斗争是不够的,更重要的,我们还要追求从冷漠的政治社会回到人性的身体社会,因为只有身体社会是适合于人生活的。

以前的作品写的可能是政治人,集体人,概念人,现在作品写的可能是文化人,社会人,历史人,后者无疑是一种进步,但和前者一样,都还是在同一个文化视野的序列中。我要继续追问的是,那个卑微的、个性的、生理意义上的有物质外壳的人,以及他的身体究竟在哪里?……没有身体的解放就没有人的解放,没有与身体细节密切相关的日常生活的全面恢复,也就没有真正的人性基础和真正的文学表达。

当闸门被放开,饥渴难耐的“文学家”们就立刻撒开了欢,“三陪”题材日渐火热,如巴乔《一起走过的日子》、张者《朝着鲜花去》等。

个个张着血盆大口、流着瘟臭的哈喇子,用键盘飞速敲击着对“下半身”极其病态的描摹与欣赏。

任何消费作为欲望的的表达和满足,无疑没有身体本身的表达来得直接而彻底。

一句“消费欲望”就解构了卖淫嫖娼的全部社会意义:这是人性的解放。

不到十年后,2014年东莞扫黄风波爆发,“知名性学家”李银河当众大放厥词,认为:

卖淫嫖娼应该非罪化,性服务完全是个人行为,政府不用管,相互之间是否给钱也是出于自愿,这实际上最符合人类性活动的基本逻辑!

东莞挺住!

随后,广东省政府官方微博账号更是雷霆发博:

力挺东莞!

在微博中,粵府大力为东莞“鼓劲”,称:

东莞你好,不要害怕嘲笑…不要害怕质疑…不要害怕污蔑…不要害怕批判…不要害怕轻视…

东莞你好,不要害怕诋毁。请告诉他,因为挚爱,我们不会出卖灵魂。

必须看到,三十余年的历程,从文学变迁的角度,这是一场制度性的文化滑坡。

2018年11月30日,在“价值重建论坛暨《文化纵横》杂志创刊十周年”活动上,韩少功先生在演讲中曾有过精准而辛辣的评述:

从全球范围来看,文学正遭受以市场化为主的制度性冲击,还有以互联网为代表的技术性冲击,正在进入重组和再生的艰难过程。与此同时,思想动力不足,也明显成为当下文学发展的一大制约。

‘文青’及高龄‘文青’那种自恋、自闭、自大的文字,无论是幽闭式的、狗血式的、还是杂耍炫技式的,无论是沉默的(布朗肖语)、零度的(罗曼﹒罗兰语)、还是无意义的(昆德拉语)写作,都让文学中的‘自我’越来越面目雷同,离个性更远,离复制和流行倒是更近,很快成为另一款神话,另一种心理传染病。

以至'文青’‘文艺腔’‘文科生’‘中文系的’这些词,眼下早已在互联网上声名狼藉,总是成为舆论场上嘲讽和同情的对象。

左翼运动的消沉,导致了左翼文学在世界范围内的跌沦。

中国作为由无产阶级专政而竖旗政权的国家,从现实的表象上看,并未充当“挽救者”或“托底者”的角色,这是非常遗憾的。

相反,中国的主流文学似乎还在靡靡之音中接纳并顺应了这股“世界潮流”,并以“融入世界”为傲。

从而,或主动或被动地驱逐了曾经是文学舞台主角的“人民文学”、“革命文学”与“解放区文学”。

5

回看1993到1994年间发生的所谓“人文精神大讨论”,其实质是一场政治大讨论,不过是为了呼应1992年的南巡讲话精神。

从鸳鸯蝴蝶派到张恨水,从还珠楼主到港台新武侠,笼子彻底被打开的同时,也造就了一个不争的后果:市场经济风潮里的文学环境,人民大众彻底失语,农民彻底失语,工人彻底失语。

渐渐垄断了创作权的,是拔地而起的两类人:

一、市场中奉行小资产阶级路线的青春派写手们;

二、 捧着伤痕文学、反思文学、先锋文学的通行证,重新端坐体制内高位——尤以各地作家协会和所谓文学研究会为主要阵地的“官帽文人”们,吸食着百姓的血汗纳税,却处处脱离群众的腥臭作态。

除却作协,包括今天的书协、艺协等官办协会在内,享用着顶级的皇粮、生产着低劣的作品、摆弄着高傲的做派、筑固着淫腥的圈子……

台上道貌岸然,床上男盗女娼,百姓对此早已见怪不怪。

更有甚者,吃皇粮而反皇粮、扛着红旗骂红旗,此等油腻之尊都大有人在。

作协的乌纱帽下,孵化出了如武汉大妈、莫言等反gong文人;市场经济的报摊亭里,以郭比特人为代表,更是孕育出了如今连同人文、人兽文都大行其道的文学局面。

在失去合理的文化利益分配的底层面前,这两大群体可谓高高在上的两座大山,仿若随性两三笔,即成挥斥方遒指点江山的大作。

文艺的台上是牛鬼蛇神,那么牛鬼蛇神的背后——文艺的幕后呢?

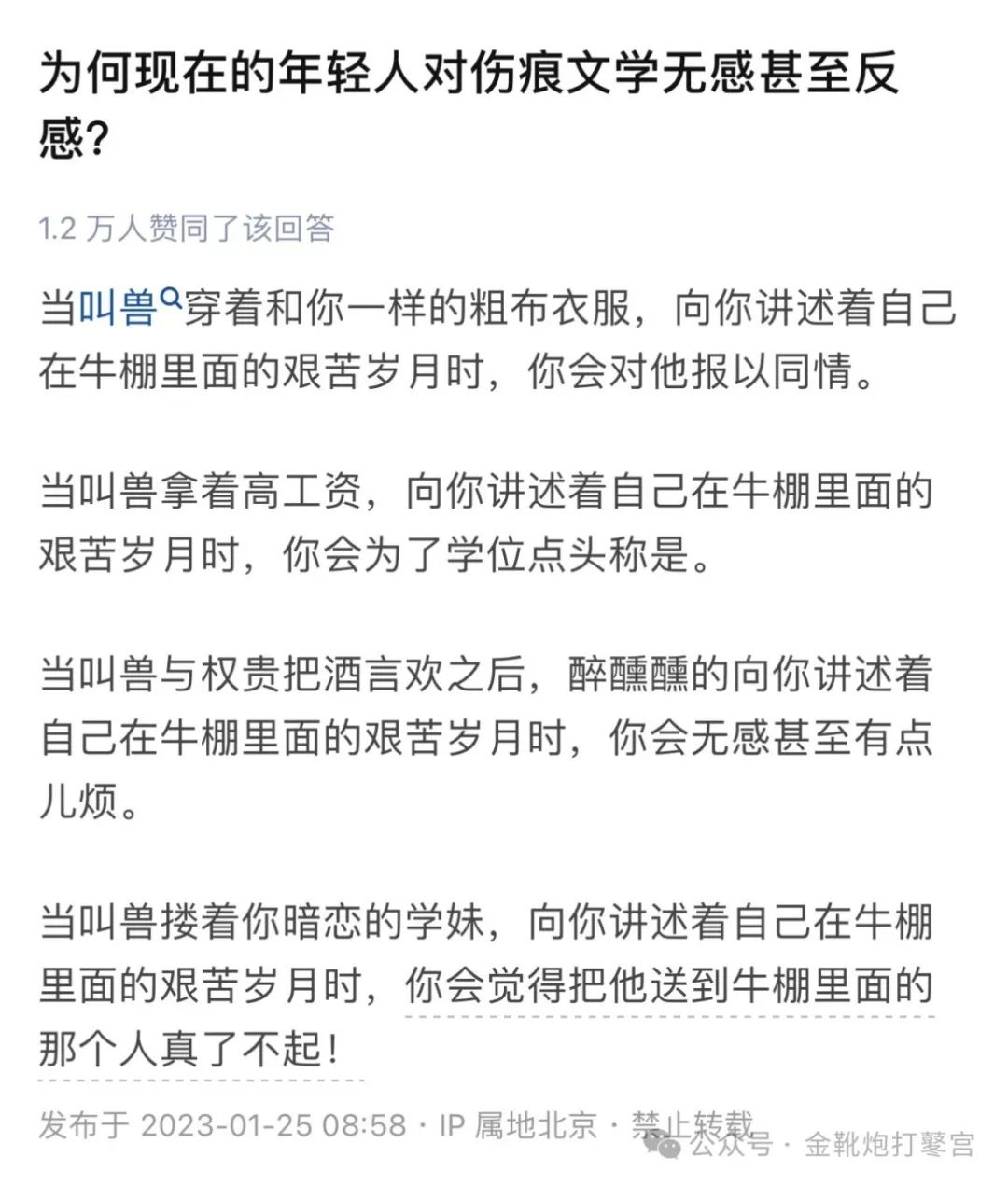

已然太多年,张斌、赵忠祥、周玄毅、方方……以及文艺界、知识界、媒体界、高校界数不胜数的“叫兽”“老湿”、“大湿”………

这三四十年来,还少吗?

和他们比,吴x凡、李x迪、王x宏、x爽、x冰冰、陈x华、史x……似乎也可以“理解”。

曾经文艺人士、知识分子要接受贫下中农的再教育,而今天的文艺人士,或早就在群众头上作威作福。

还记得前两年红极一时的贾浅浅吗?以屎为墨,以尿为酒,执器官之笔,道闲诗之咸湿。

这就是当今体制内顶层文坛的大家闺秀,为人民群众打造的诗歌生态:遍地荤臭,肛腥横流。

但是作者却淡定不乱,她甚至会骄傲地捋捋头发:“这是现代派诗歌艺术,你们这等土老帽不懂!”

贾浅浅其人,头衔的多得吓死人,恐怕唯有勃列日涅夫同志胸前的勋章可以一比:西北大学文学院副教授,现当代在读博士,鲁迅文学院32届高研班学员,第35届青春诗会参与人,陕西省青年文学协会副主席,《诗刊》《作家》《十月》《钟山》《星星》《山花》等期刊作品的作者,诗集《第一百个夜晚》《行走的海》的作者,第八次全国青创会的出席人,第二届陕西青年文学奖获得者……

以及一个最重要的身份:贾平凹的女儿。

某种程度上,这位“贾诗人”其让人作呕的“下半身文学、屎尿屁诗歌”的创作及展示,完全是在进行权力的炫耀。

这根本不是一个艺术动作,而是一个政治动作,是一种让人非常不适的、来自精英阶层的傲慢。

“我就是胡乱写点‘拉屎放屁’,敲几下回车键,也能成为大作家、受到各路场合的褒奖——就问你们羡慕不羡慕?”

路有冻死骨,还得把掌鼓……

如何评价?如何根解?

依我看,还是得去1942年5月的延安寻找答案,寻找毛主席给出的那个至今仍颠簸不破的答案:

最广大的人民、占全人口百分之九十以上的人民,是工人、农民、兵士和城市小资产阶级。

所以我们的文艺,第一是为工人的,这是领导革命的阶级。第二是为农民的,他们是革命中最广大最坚决的同盟军。第三是为武装起来了的工人农民即八路军、新四军和其他人民武装队伍的,这是革命战争的主力。第四是为城市小资产阶级劳动群众和知识分子的,他们也是革命的同盟者,他们是能够长期地和我们合作的。

这四种人,就是中华民族的最大部分,就是最广大的人民大众。

中国的革命的文学家艺术家,有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去。

坚持个人主义的小资产阶级立场的作家是不可能真正地为革命的工农兵群众服务的,他们的兴趣,主要是放在少数小资产阶级知识分子上面。

这就是为什么主席会对“老爷”“官僚”们恨之入骨:

官僚主义者阶级与工人阶级和贫下中农是两个尖锐对立的阶级,这些人是已经变成、或者正在变成吸工人血的资产阶级分子,这些人是斗争的对象,革命的对象。

比如在1950年写出中篇小说《大学生》歌颂斯大林、又在1976年将其改写(主角与反派全数调个)为《滨河街公寓》的特里丰诺夫;

比如在卫国战争期间大写各种抒情诗赞美斯大林和苏联红军、又在斯大林逝世后担任《新世界》杂志主编时大骂斯大林的特瓦尔多夫斯基;

比如一边自称“列宁同志是我的全部生活准则”,一边又在小说中大骂列宁与十月革命的田德里亚科夫;

比如一边在苏联国营电影制片厂中领巨额公务薪金,一边又大骂苏共“残酷迫害”的维索斯基………

文艺是一柄利器,西方世界和苏修当局都输门清儿。

而文学家、艺术家们的创作更是舆论战中或雷霆万钧、或润物无声的重弹。

他们向来都是「无冕之王」。

纵使是以“屎”为落笔喻物,谈话行文向来不拘一格的毛主席,同样使用过,且用得生动明快、一针见血:

拿未曾改造的知识分子和工人农民比较,就觉得知识分子不干净了,最干净的还是工人农民。尽管他们手是黑的,脚上有牛屎,还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。

6

1962年12月12日,主席在给彭真、刘仁的批示中曾这样说:

许多部门至今还是‘死人’统治着......许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术,却不热心提倡社会主义的艺术,岂非咄咄怪事。

这些协会和他们所掌握的刊物的大多数(据说有少数几个好的),十五年来,基本上(不是一切人)不执行党的政策,做官当老爷,不去接近工农兵,不去反映社会主义的革命和建设。

最近几年,竟然跌到了修正主义的边缘!

如不认真改造,势必在将来的某一天,要变成像匈牙利裴多菲俱乐部那样的团体!

什么是“社会主义的艺术”?

很简单,就是人民大众喜闻乐见、引导群众积极向上的对社会建设和精神文明都有助推作用的文艺作品。

比如40年代活跃于延安解放区的作家丁玲,用《太阳照在桑干河上》等作品描绘了一幅幅专注于农民个体和革命生产面貌的马克思主义文学,这就是典型的“社会主义、无产阶级性质的文学”。

在丁玲笔下,不论是被困于男性单向欲望和男权主义世界里的梦珂,还是对社会现状具有极度反思渴望的莎菲,亦或是标志“告别‘莎菲’而走向革命、放弃女性立场”的韦护,无一不鼓舞了最广大的底层工农阶级。

不能低估电影、新诗、民歌、美术、小说的成绩,但其中的问题也不少。

那么今天呢,老人家当年是多虑吗?

与“社会主义的艺术”反着来的是什么?那就是资产阶级的艺术。

它需要特殊的观摩框架以欣赏,需要特殊的权力渠道以推广,需要特殊的歪曲视角以解读,需要特殊的制度平台以保护。

总之,资产阶级的艺术意味着一切都是特殊化的,它必须脱离群众,使自己“曲高和寡”,方能在高度的特殊化之中实现对艺术高度的垄断——垄断创作权、垄断解释权、垄断宣传权。

过去,文学等艺术的一系列权力属于人民,为人民书写篇章的人被称为“人民艺术家”。

因为创作的原动力不是为了去分离集体、把自己摘出来,而是要服务和讴歌集体、将自己放进去。

新中国成立后,在党的领导下经过《武训传》批判、《红楼梦》研究批判、胡适学术思想批判、胡风文艺思想批判和知识分子思想改造运动,在学术思想领域“资产阶级唯心论”已经受到削弱,马克思主义的辩证唯物论和历史唯物论初步占领了主导地位。

不过,这种地位依旧不够巩固,需要进一步加强。

主席认为,意识领域的美与丑的斗争、善与恶的斗争、唯物主义与唯心主义的斗争、香花与毒草的斗争,离不开马克思主义的指导。

他说:

真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在、相斗争而发展的。当一种错误的东西被人类普遍地抛弃,某一种真理被人类普遍地接受的时候,更加新的真理又在同新的错误意见作斗争,这种斗争永远不会完结。这是真理发展的规律,当然也是马克思主义发展的规律。

右派的企图:先争局部,后争全部;先争新闻界、教育界、文艺界、科技界的领导权。

他们知道,共产党在这些方面不如他们,情况也正是如此。

大量的反动的乌烟瘴气的言论为什么允许登在报上?这是为了让人民见识这些毒草、毒气,以便锄掉它,灭掉它。

跋

苏联短短七十年的国家历史,诞生了五位获得诺贝尔文学奖的作家,分别是:蒲宁、帕斯捷尔纳克、肖洛霍夫、索尔仁尼琴、布罗茨基。

但是苏联解体后,号称“文学解冻”、“政治解禁”、“管制解体”的新俄罗斯,再也没有一位作家得到诺贝尔文学奖的赏赐。

因为已经不需要再用诺奖去诱降一个已经失败并死去的对手了。

以2012年12月10日诺贝尔奖文学委员会主席帕·瓦斯特伯格的颁奖词作为本文结尾吧:

莫言是个诗人,他撕下了程式化的宣传海报,让个人在芸芸众生中凸显而出。莫言用讥讽和嘲弄的手法向历史及其谎言、向政治虚伪和被剥夺后的贫瘠发起攻击。他用戏弄和不加掩饰的快感,揭露了人类生活的最黑暗方面,在不经意间找到了有强烈象征意义的形象。

高密东北乡体现了中国的民间故事和历史。很少的旅程能超越这些故事和历史进入一个这样的国度,那里驴子和猪的叫嚣淹没了人的声音,爱与邪恶呈现了超自然的比例。

莫言的幻想翱越了整个人类。他是了不起的自然描述者;他知道饥饿的所有含意。20世纪中国的残酷无情从来没有像他笔下的英雄、情人、施暴者、强盗以及坚强、不屈不挠的母亲们那样得以如此赤裸裸地描述。他给我们展示的世界没有真相、没有常识、更没有怜悯,那里的人们都鲁莽、无助和荒谬。

这一苦痛的证据就是中国历史上经常出现的吃人肉的风俗。

在莫言的笔下,吃人肉象征着毫无节制的消费、铺张、垃圾、肉欲和无法描述的欲望。只有他能够跨越种种禁忌界限试图加以阐释。

莫言的小说《酒国》中,最美味的佳肴是烤三岁童子肉。男童成为很难享受到的食品。而女童,因无人问津反而得以生存。这一讥讽的对象正是中国的独生子女政策,因为这一政策女婴被流产,规模之众多达天文数字:女孩子不够好,都没人愿意吃她们。莫言就此话题还写了一部完整的小说《蛙》。

莫言的故事都伪装成神话和寓言,将所有的价值观置于故事的主题中。

在莫言笔下的中国,我们从来没有遇见过一个理想具有合乎标准特征的公民。莫言描写的人物都充满了活力,不惜用非常规的步骤和方法来实现他们的人生理想,打破被命运和政治所规划的牢笼。

莫言所描述的过去,不是共产主义宣传画中的快乐历史,而是他用夸张、模仿以及神话和民间故事的变体重现五十年的宣传,令人信服、深入细致。

在他最杰出的小说《丰乳肥臀》中,女性角度一直占据主导位置。莫言描述了大跃进和1960年代的大饥荒。他嘲笑试图用兔子精液让母羊受孕的伪科学革命派,他们把所有对此表示怀疑的人斥为右派分子。这部小说的结局是90年代的新资本主义,所有的骗子因为兜售美容产品而致富,仍在试图通过异体受精孵化出凤凰。

在莫言的作品中,一个被人遗忘的农民世界在我们的眼前崛起、生机勃勃,即便是最刺鼻的气体也让人心旷神怡,虽然是令人目瞪口呆的冷酷无情却充满了快乐的无私。他的笔下从来没有一刻枯燥乏味。这个作家知道所有的一切,并能描述所有的一切,各种手工艺、铁匠活、建筑、开沟、畜牧和土匪的花招诡计。他的笔尖附着了所有的人类生活。

他是继拉伯雷和斯威夫特之后,也是继我们这个时代的加西亚·马尔克斯之后比很多人都更为滑稽和震撼人心的作家。

他的辛辣是胡椒式的。在他描写中国最近一百年的宏大如挂毯的故事中,既没有跳舞的独角兽,也没有跳绳的少女。但他所描写的猪圈般的生活如此独特以致我们觉得已经在那里呆了太久。

意识形态和改革运动来来去去,但是人类的自我中心和贪婪却永存。

所以莫言为个体反抗所有的不公,无论是日本侵略还是毛主义的恐怖以及今天的狂热生产至上。

莫言的家乡是一个无数美德与最卑鄙冷酷交战的地方。那些敢于去的人,等待你们的将是一次踉跄的文学冒险。中国以及世界何曾被如此史诗般的春潮所吞噬?在莫言的作品中,世界文学发出的巨吼淹没了很多同代人的声音。

请你从国王手中接过2012年诺贝尔文学奖。